「爵士樂馬拉松」捲土重來:多國樂手帶來耳目一新體驗

美國爵士樂鋼琴大師Herbie Hancock於2011年獲聯合國教育、科學及文化組織委任為「教科文組織親善大使」(UNESCO Goodwill Ambassador),他建議將4月30日定為「國際爵士樂日」(International Jazz Day),以推廣爵士樂。

美國爵士樂鋼琴大師Herbie Hancock於2011年獲聯合國教育、科學及文化組織委任為「教科文組織親善大使」(UNESCO Goodwill Ambassador),他建議將4月30日定為「國際爵士樂日」(International Jazz Day),以推廣爵士樂。

跨界創作的世界性風潮方興未艾。作為傳統戲曲劇種的粵劇也有不少跨界作品。上世紀50-60年代,香港製作的粵語戲曲片就是粵劇和電影的跨界結合,數量可觀。

經歷過年月的人都曾經年輕,而每個人的心底,也許都渴望迎回那個漸次模糊的少年。聆聽A Cappella劇團「一舖清唱」年輕藝術家黃健怡(Winky)的故事,細嚼她首部自編自演的劇作,那躍然而至的年輕人精神面貌,就像是對靈魂呼喚青春的娓娓回應。

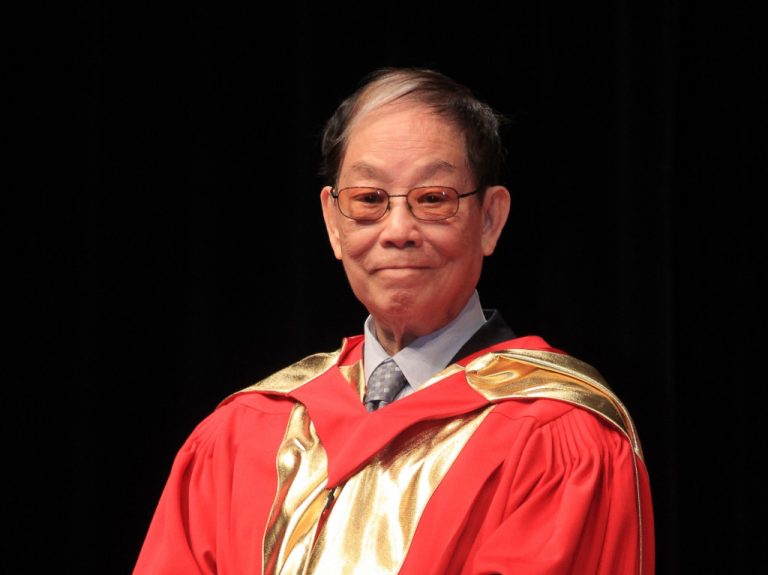

香港粵語流行樂壇的巨匠顧嘉煇於本月初去世,連日來人們從各種角度追思和悼念,也見個別文章提到:1981年1月3日無綫特備節目《群星拱照顧嘉輝》(當時尚是使用「嘉輝」的名字)之中,顧氏即場據詞譜曲。

上月下旬至本月初(2022年11月24日至12月3日),西九文化區戲曲中心(下稱西九)一連10晚公演「小劇場粵劇獨腳戲」《修羅殿》(以下簡稱「獨腳戲」《修羅殿》),由羅家英編劇、導演、主演;西九文化區管理局表演藝術主管(戲曲)鍾珍珍擔任監製、聯合導演及劇本整理。節目由西九製作。筆者看了首、尾兩場。

年初,從羅家英口中知悉他要把自己編寫的粵劇《修羅殿》,改編成一個獨腳戲的版本,並由他親自演出。這引起我很大的興趣,務必要入場看看一個原本在大劇院由十數位演員合演的劇本,如何轉化成在小劇場由一位演員演出的一齣「粵劇獨腳戲」。

西九戲曲中心小劇場戲曲系列(2017、2019)稱為小劇場戲曲展演(英文使用Experimental Chinese Opera Series),2021起改稱小劇場戲曲節(英文譯名改為Black Box Chinese Opera Festival]) 今年(2022)已是第4次舉辦,然而小劇場的特點卻仍未給予足夠的理解與探討。

隨着藝術與科技結合的世界性風潮,近年香港有粵劇製作嘗試將投影新科技與傳統藝術結合起來。鳳翔鴻劇團的《木蘭傳說》(2019首演,2020重演)和揚鳴藝術粵劇團的《子期與伯牙》(2021)用了比較前沿的投影技術,根據宣傳海報的描述,前者是「3D立體投影」,後者是「3D全息懸浮投影」。

《奉天承運》是西九戲曲中心小劇場的最新作品〔2022年10月19、20日公演,筆者看了首場〕,在日益重視「不同能力人士」權益和社會共融的環境下,由戲曲中心製作的節目把「通達共融」的理念帶入粵劇是值得支持的,只是其成效必須予以檢視,才能追求日後更美好的成果。

阿希早在演藝學院求學時,已開始將佛教元素放進作品裏。他有個獨特的創作習慣,就是拿起一本佛教畫集,放在鋼琴譜架前,隨手翻過某一頁,然後根據畫中內容作曲。

一個多月前(2022年8月13日),西九戲曲中心茶館劇場新節目「開心穿粵」正式公演,節目概覽重點宣傳「由人工智能程式操作的機械人與茶館新星劇團一起演出」的新猷。