大型舞蹈詩《緣起敦煌》當代舞 X 多媒體 演繹莫高窟壁畫世界 引領觀眾感悟人生

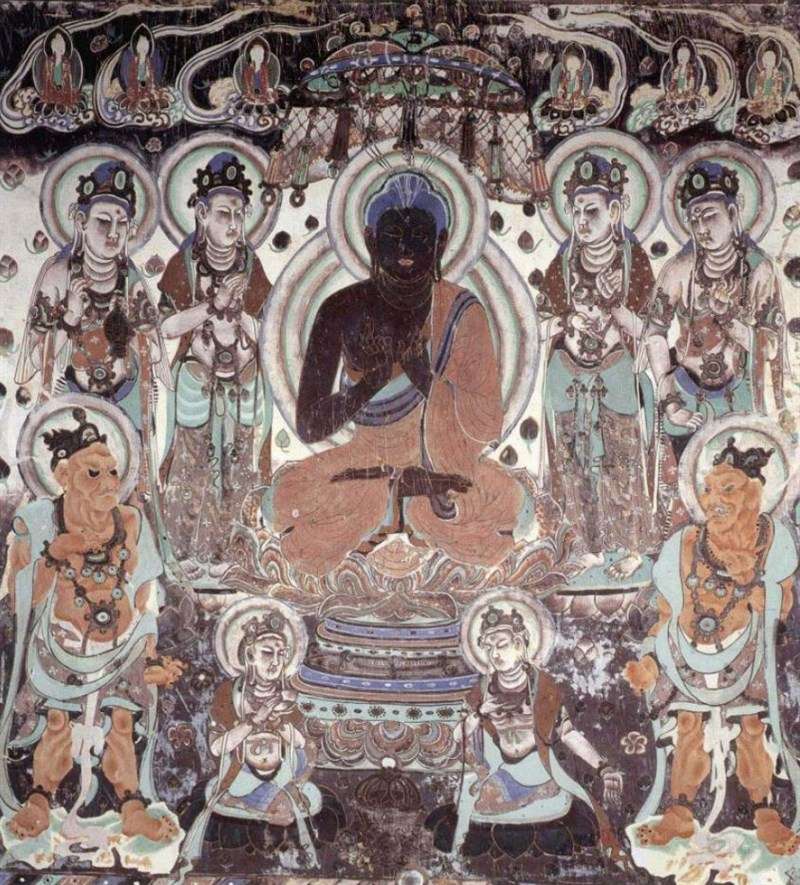

提起敦煌壁畫,大家可能只有匆匆一瞥或佛像菩薩像的印象。若是細心觀賞,壁畫上多姿多彩的形像和構圖,每一個細節都是佛教文化的印跡和人生智慧和哲理的結晶。由香港舞蹈總會製作,其中一段曾獲2015年新布拉格國際舞蹈節評審主席大獎和編舞銀獎的原創大型舞蹈詩《緣起敦煌》以敦煌莫高窟壁畫為靈感,用當代舞蹈、音樂、舞台和藝術科技呈現壁畫的文化藝術內涵,帶領觀眾體驗一趟禪修旅程——-認識壁畫裡的佛教文化世界,探索生死歸宿和世界萬象虛幻的人生哲理。 《緣起敦煌》中的《法相莊嚴》一段曾獲2015新布拉格國際舞蹈節評審主席大獎和編舞銀獎 《緣起敦煌》的故事背景是古代敦煌,僧人緣一發願求菩提心而禪修,他想像修建佛窟的供奉人祈福,想像亡靈望往生到極樂淨土……,僧人最終了悟緣起性空,萬象只是境隨心變,他將黃沙大漠披身以令敦煌千佛洞免被風沙塵暴掩蓋。整個演出分為顯真、 趨善、 慈悲 、弘美和歸淨等五部分。場景呈現的都是僧人禪修時的想像,觀眾除了從藝術層面欣賞這舞劇,還可嘗試投入僧人的心靈旅程。 編舞設計以當代的美學概念重新演釋敦煌舞蹈,配合高雅的音樂,奪目的服飾道具及化妝設計,幻變的舞台燈光設計及錄像投影,為觀眾帶來藝術性和觀賞性並重的視覺效果。此劇一大特色是由學院派和民間舞蹈團體的舞者合演,主要演員為專業舞者,多是香港演藝學院的畢業生,而其他演員都是來自民間舞蹈團體的業餘舞者,約八十名舞者合作得天衣無縫,在舞台上如出自同一個舞蹈團體。 文化遺產活現舞台 《緣起敦煌 》的靈感來自敦煌莫高窟的壁畫,敦煌有八百多個莫高窟,位於絲綢之路的河西走廊西端,是昔日行旅頻繁的經商通道和軍事要塞,也是佛教的重要傳播路線,不少人包括達官貴人和平民百姓,為祈求平安和積累功德,出錢請畫師和工匠開鑿佛窟和繪製壁畫。西漢元鼎六年 (公元前111年) ,敦煌設郡,至唐代敦煌隨著絲路通商而繁榮起來,明朝嘉靖三年(1524年)嘉峪關封閉,敦煌石窟亦隨之被冷落荒廢,至清末才有人偶然發現敦煌石窟。 今次第九度演出,部分段落的細節都作了修改和強化,例如群舞《法相莊嚴》、《金剛護法》兩個段落的雙人舞環節。跟以往演出最大的不同,是邀請了本港著名的中國舞舞蹈家唐婭參演《樂舞供養》中女主角「琵琶」獨舞和《香音伎樂》的雙人舞段,特別值得一提的是,琵琶在原版本動作的基礎上,大幅增加了技術難度性。另外,唐婭亦勇於嘗試及突破一向溫婉深情的舞台形象,以全新的肢體演繹及個性表達去詮釋「反彈琵琶」的永恆女主角。 何謂敦煌舞?敦煌舞並不是歷代相傳的文化遺產,也不是中國某地域的舞蹈。敦煌舞學創始人高金榮教授這樣定義——–敦煌舞,是壁畫舞蹈,是後人模仿敦煌壁畫中的靜態人物姿態,加以想像力而賦予富古典韻味的動態,匯集成舞。 《緣起敦煌》的緣起 《緣起敦煌 》由本港著名編劇家曾柱昭(擔任學術指導及腳本)和編舞家陳磊( 導演及編舞) 合作編創,並得影藝界前輩 劉兆銘擔任顧問;中國舞蹈家協會顧問冼源擔任藝術總監。 陳磊談及此劇的緣起是2014年底在香港文化歷史博物館舉行的「敦煌-說不完的故事」活動,當時香港舞蹈總會應邀為展覽設計「舞出敦煌」教育專場,他編創了四個小品節目《法相莊嚴》、《伎樂天女》、《樂舞供養》、《金剛護法》得到大家好評。敦煌素材引發了他的興趣,他於是抱著「痛並快樂著」的心情去將這主題擴充和創造。他謂「快樂,是因為敦煌包羅萬有又美不勝收,就素材而言,豐富異常;但隨之而來的花多眼亂,即是煩惱之一,也要考量如何呈現。」 陳磊從未到訪敦煌莫高窟,在藝術學院學舞蹈時也沒有跳過敦煌舞。最初對敦煌舞的認識,就只有兒時記憶中的仙女仙境圖像,他在創作初期做了大量資料搜集,幸得曾柱昭提供了很多敦煌壁畫的圖文資料,以及介紹相關資料的佛學淵源,為細節和場面設計帶來很多新的靈感和刺激,而陳磊則主力設計動作和編排舞蹈; 兩人在佛教理念因緣果報的啟發下,整理出這部史詩式舞台作品的脈絡,最終做到結構緊密而場面構思精妙, 舞與詩相生相輝,畫與情交匯交織。 退休前是康文署助理署長的曾柱昭在大學年代是香港大學唯一修讀中國美術史的學生,畢業後一直從事博物館文物研究及管理的工作,退休後不斷從事戲劇及舞劇的劇本創作。曾柱昭在傳媒訪問中談過: 創作《緣起敦煌》不是為歌頌敦煌壁畫,而是走進壁畫探索為何有敦煌壁畫的出現。[1] 「緣起」一詞來自佛學裡「緣起性空」的思想,「緣起」就是說一件事情靠很多的條件來呈現、完成;「性空」是指一切事物既然都是條件的組合,那麼它們就不會有自己的本性,也不是永恆不變的。簡而言之:世事無常,一切都隨緣幻變。所以《緣》劇一幕又一幕的轉化。 壁畫上三十三人在起舞奏樂是極樂世界景象,佛壇前端有一對天鳥迦陵頻伽,有著人面鳥身和長尾巴。高舉琵琶罝於身後,右手向背後彈撥和右腳趐起的天女,展現古代西域敦煌經典舞蹈造型。 鼓勵年輕人從傳統文化藝術中學習 曾柱昭又說此劇以僧人緣一為主軸,這個角色的設定其實是年輕人的代表,故事講述他感到人生迷茫、不知人生意義為何;