中國音樂的未來既非對傳統的博物館式封存,亦非對西方的機械模仿,而是通過科技與哲學的雙螺旋結構,在量子層面與未來的世界音樂作跨時空對話。正如《易經.繫辭下》所言:「變動不居,周流六虛」。或許這正是中國音樂穿越時空的終極密碼——在永恆的變易中,守住文明振動的頻率。

香港嶺南大學黃炳禮音樂及演藝部與香港三聯書店聯合舉辦的「跨越時空的古今樂事——中樂的現代傳承」主題研討會,由筆者主持。研討會匯聚學者、演奏家與文化實踐者進行對話,就中樂西傳及樂器傳承歷史作分享。難能可貴的是,研討會甚至跨越音樂文化邊界,探討《易經》在轉變和平衡的主題上帶給當今世界時局的意義。筆者期望參與學生和公眾透過今次研討會,加深對中國樂器和歷史的認識之餘,更促進中樂西傳,文明互鍳的多邊多元發展。

傳統與現代既是對立卻又可以是疊加,本土與全球既碰撞又相互纏繞。這場研討會邀請到三聯香港版《讀書雜誌》四位作者,以四件中國傳統樂器: 編鐘、古琴、洞簫與揚琴,圍繞「中樂的現代傳承」這個主題,不僅重構了中國音樂的歷史經緯,更開拓中樂於未來發展的不同可能。

本次研討會特別邀請到的演出嘉賓有古典文獻學者梁基永博士,他建立的「香港古琴研究會」是第一個提倡無門派之見的古琴研究組織。他還為《讀書雜誌》第十期撰寫文章介紹古琴在香江的百年歷史。另外還邀請到香港理工大學講師李萌博士以鋼琴表演徐振民作曲的《題破山寺後禪院》,母女合作現場即興朗誦唐詩,現代中樂曲調與傳統詩詞相得益彰。其他示範曲目包括以禪修音樂配合環境噪音的聲景創作,以至中西樂器合奏雅俗共賞的經典粵語流行曲等。研討會驗證了樂器既是文化基因的載體,也是創意實驗的場域。每一件樂器都是超時空的文明諧振。

中樂傳承與文明互鑒

此次研討會中有三位作者受《讀書雜誌》主編林冕女士邀請,為該雜誌2025年第一期(總第14期)「文化焦點」欄目撰文,從不同角度闡述對中樂現代傳承不同的觀點。來自台灣的葉佳頴博士於文章中指出,廣州南越王墓博物館存放出土南越編鐘的青銅樂器,是其保存文化的功能。她更希望讓文物不只是一件展品,而是將這些古代工藝及美學融入生活,體現古代禮樂文化對現代人的影響。葉博士與北師香港浸會大學在珠海的團隊,將儒家六藝(禮、樂、射、御、書、數)融入現代大學教育,並以此為背景傳授編鐘於禮樂上的重要角色。這種實踐傳承不僅是對傳統的保護,更是面向未來的文化創意與重塑。

嶺南大學的黃峪博士亦在其關於古琴西傳的文章中特別談到,中西文化交流影響是一個雙向的過程。文章中介紹了高羅佩、林西莉這兩位歐洲古琴家獨特的跨文化視野,對中國音樂的現代傳承與世界傳播具有重要的借鑒意義。此後又提到定居香港長洲數十載的美國古琴家唐世璋,他一方面堅持用絲弦古琴演奏,旨在再現千年以前的聽覺世界,另一方面亦嘗試用電影這個現代大眾傳播媒介傳播古琴文化。

筆者認為,從古至今,文明互鑒從來不是單向滲透,而是量子糾纏般的能量交換。科技、哲學與中國音樂的跨時空對話,有如一場文化編碼的儀式——不是被動接受傳統,而是用當代科技重新演繹「樂與天地同和」的古老哲學。這種跨維度的音樂對話,正是傳統文化在數位時代的創造性突圍。人工智能數位科技,在廿一世紀的「量子態糾纏」,實質是在解構傳統與現代的二元對立。試想像運用人工智能可能在技藝傳承與機械數位的交匯處重新定義「中國性」,例子包括將口傳心授的「非遺」經驗轉化為可編程的交互邏輯,或透過虛擬實境技術實現傳統音樂的當代轉譯。我們的下一代會在元宇宙與虛擬的器樂宗師同台嗎?在技藝傳承上,有可能以多模態神經刺激,透過五感建立「呼吸─指法─音色」參數數據庫 ?或者是透過觸覺反饋手套,將古琴「減字譜」轉碼為體感手勢?三維打印技術可以運用於研究編鐘的「一鐘雙音」的鑄造技藝?這一切正是當中樂傳承遇上人工智能科技的年代涵衍生的無限可能性。

跨越時空的古今樂事

昔日美國太空總署「旅行者1號」(Voyager 1)為了傳播地球文化,向地球以外的生命們表達人類最友善的問候,期望聯絡其他宇宙生物作為跨星際對話的「大使」,攜帶了一張鍍金表面的銅質磁盤唱片──「旅行者金唱片」,內容包括用55種人類語言錄製的問候語以至各類音樂、影像,也包括管平湖先生演奏的中國古琴曲《流水》。在「旅行者金唱片」中錄入中國古琴曲,實為將《流水》絲弦振動轉化為電磁波的星際廣播。使人好奇的是透過中國古琴曲《流水》,以地球自然界與物質作為靈感而譜寫成的音樂,如果真的能與宇宙其他生物作出對話,這會是怎樣的一種對話呢?

樂器作為一件器物,在文明互鑒中也一直擔當某種對話的角色。中國揚琴或作「洋琴」,這件源自波斯的樂器桑圖爾(santur),其跨文化傳播與演變深刻體現了文化交流對話、融合與創新的多層次動態。它在不同文化中被賦予不同名稱、形制及演奏方式。它的遷徙史則構成更複雜的量子網絡:經鄂圖曼帝國傳至巴爾幹半島,隨吉普賽人遷徙至歐洲。在明代經海上絲綢之路傳入中國後,其梯形共鳴箱被植入中國基因,也發展出有地方特色的「琴竹」及其「竹法」(例如廣東音樂中有記錄揚琴的竹法譜)。揚琴作為一種變體,就如一部微縮的文明對話史,承載了文明互鑒的多重意義。只是所有對話的核心所帶來的變化並沒有脫離一些永恒的本質:音樂與物理的量子語法,就是「五度相生律」排列,與及更設合人腦左右分工的高低音位排列。由此可見,文明互鑒並非單向的影響與接受,而是透過不斷的翻譯、協商與再創造,形成動態的「第三空間」,也證明「傳統」本身亦是流變的過程。

與《風與竹之對話》 再對話

在「跨越時空的古今樂事——中樂的現代傳承」主題研討會上,香港本土洞簫演奏及製作者王偉明先生談到洞簫作為一件器物,簫聲之純然天成,與千百萬年前蒼茫大地上風過石隙的呼嘯聲一樣,皆是亙古不變的天地之聲。人與天地萬物屬於同一個龐大的生命共同體,中國傳統樂器配合中國的文明、哲學和文化,把人類的生存與宇宙萬物的生存聯繫起來。金、石、絲、竹、瓟、土、革、木,無不是萬物自然的賜予。從遙遠草原上的馬頭琴,以至用悲天憫人之情譜成簫曲的《禪院鐘聲》,中國樂器皆異曲同工地從音色上探索如何與大自然融為一體,更深層次地思考音樂如何驅使人們能夠回歸自然。

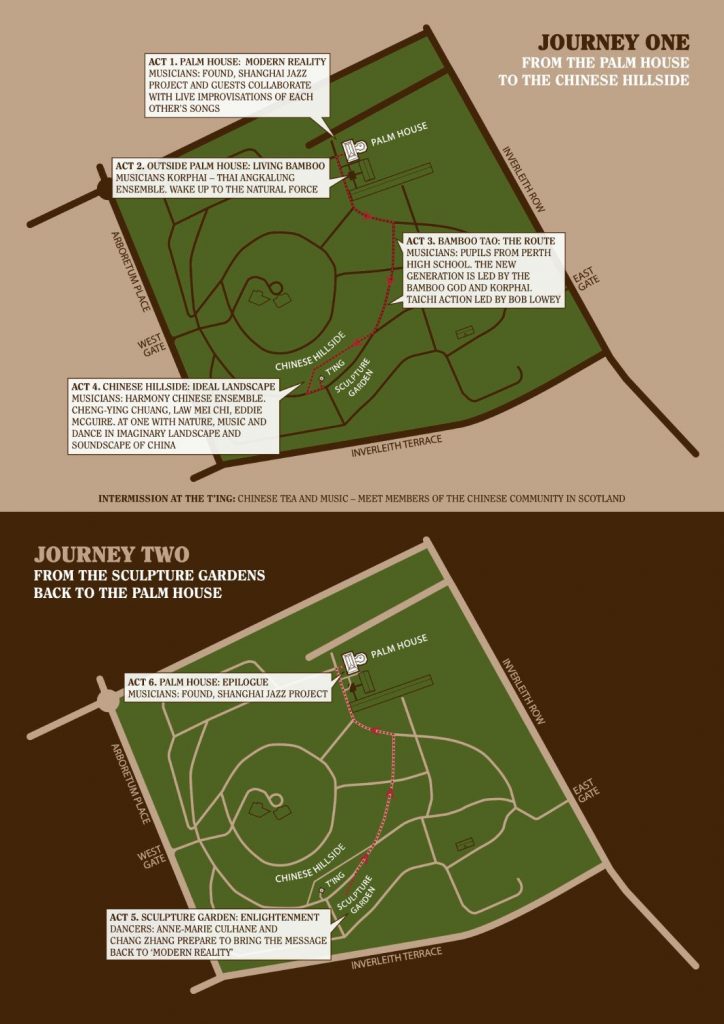

筆者在《我的揚琴西遊記》一文中,論述曾為音樂與自然生態環境主題的創作《風與竹之對話》,探索如何在多媒體項目中,重新發現當代音樂創作中被忽略了的一些中國文化傳統。風象徵著變化,而竹不僅代表中國傳統文化,也代表著它不斷的再生。一班音樂及視覺藝術家把現場傳統中國音樂演奏體驗,帶到愛丁堡皇家植物公園,將音樂成為改變生活體驗的一部分:人們不僅能看到花園,還能聽到花園的聲音。

植物學家將一些稀有的中國植物品種帶到蘇格蘭愛丁堡皇家植物園,經過保育並把它們安全送返回雲南。 這個行動可以跟中國傳統器樂在現代化中正在發生的事情作比較:中國傳統樂器、文明、哲學這些文化遺產就像稀有的植物一樣,經過移植和保育,在我們快速變化的社會中尋找被翻譯、協商與再創造的「第三空間」。透過策展《風與竹之對話》這項目,筆者訪問了蘇格蘭植物學家史提芬.伯克摩爾 (Steven Blackmore),討論關於親身參觀植物公園在身心靈療癒體驗的觀點。 音樂的療癒功能一向都不能與親身參與和體驗分開的。 隨著人工智能科技發展,真人樂手的現場音樂體驗可能即將在我們的世代消失。 透過《風與竹之對話》藝術創作,旨在讓人們回到經歷現場聆聽音樂的療癒體驗中。

多年之後,筆者再與香港嶺南大學黃炳禮音樂及演藝部旗下「嶺聲共融樂坊」的團隊,通過音樂作爲媒介開展不同層面的共融活動,探索大自然帶來的身心靈療癒體驗,於2024年九月舉辦《森林療癒音樂會》。當中二胡學員演奏了《水調歌頭》純音樂版本。原曲詞反映了詩人蘇軾抱有超然物外的生活態度和養生之術,有那種脫離人世、超越自然的奇想。一方面來自對宇宙奧秘的好奇,另一方面更是來自對現實人間的不稱心之事,從而幻想到瓊樓玉宇中,去過逍遙自在的神仙生活。不過,詩中的「起舞弄清影,何似在人間!」卻又表明詩人更熱愛人間的生活,與明月的對話中探討著人生的意義。很多藝術家將音樂表演與創作擴展為一種生態抗爭。不僅是「關於自然」的音樂,更是「屬於自然」的音樂——要求聽者從被動消費轉向主動參與,這種「聲音即生態」的哲學,至今仍是環境音樂與聲景藝術的基石。在聆聽探索寂靜和環境噪音中重建與自然和諧的關係,重拾在地球熱愛人間的生活,豈不是比發展移居外星的科技更富有幸福感?

與自然合一帶來幸福感

幸福感(wellbeing)是一種心靈滿足和內外平衡的理想狀態。而且幸福感是多維度的、多方面的。它可以是個人追求,也可以是群體目標,更可以是集體理念。幸福感也意味著「人與自然和諧相處,克服分離和異化,與所有存在的事物達到合一的體驗。」 中國音樂的未來圖景,其實可以開啟一扇窗戶,剖開人與自然的二元對立,強調所有存在的相互關係。 透過打破二元對立,中國音樂與人類經驗是對更大、統一的現實的反映這一概念保持一致,其中每一個聲音和寂静都為音樂整體做出了貢獻。 這個想法假設了人類與自然和宇宙的內在聯繫,表明天(超越的)和人(內在的)之間的區別,是人為並且限制性的。

在這場「跨越時空的古今樂事——中樂的現代傳承」主題研討會尾聲部分,北師香港浸會大學人文社科學院院長韓子奇教授闡述《易經》與中樂創作的關係,進一步跨越限制中樂現代傳承的臨界點,正式邁向跨學科的維度。《易經》的宇宙生成論:「太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦」,從根本上展現時間與空間,引發哲學與音樂的量子糾纏。《易經》六十四卦,每卦六爻的位置。因爻有陰陽,每卦之爻變動無定,故爻位稱「虛」。透過運用《易經》的決策功能,音樂中的不確定性是對其中的「道」的回應:將天、地和人的道路融合在一起。莊子說:「天地與我並生,而萬物與我為一」 。將中國音樂的美學聯繫關於這種天人合一的宇宙學觀點,是基於人類和自然界萬物共存的生態哲學。 天人合一主張人們對自然界中萬物的仁和愛,並認為天地萬物都與個人息息相關。天與人的合一是維護人與自然萬物之間的平衡,實現人與自然的和諧共處。

幸福感理念培養了對環境,以及環境內固有統一的更深入的認識。根據韓教授討論《易經》中的泰卦,將易經六爻視為上三條陰線和下面的三條陽線的相互作用,兩組陰陽配置,每個六爻也是天、地和人的關係,突出了自然界(天和地)和人界之間的相互依賴。 透過天與人合一的理想下,達致中樂的傳承與文明互鑒。 《易經》與中樂創作的關係,為建設具有中國特色的藝術、哲學和文學提供了重要的靈感。

世界是不可預測的,一切都在流動和變化。《易經》指出變化是事物的根本,宇宙的現實是一個過程。 現實不是一件客觀存在物件,而是受到人的觀察而轉變的過程。 接受恒久變化和不可預測性是道家思想的核心。韓教授指出,了解《易經》的變化旨在緩解焦慮,平靜思想。那些似是獨立但相互關聯的概念,透過鼓勵對複雜性和自發的開放,豐富了我們對存在的理解。傳承與文明互鑒中有着自我反思的方面,旨在讓世界變得更美好。

這次研討會的主題「跨越時空的古今樂事」提醒我們,「變化的音樂」就是「世界的音樂」。不確定性使得我們能夠跨越理解量子領域和現實世界之間的界限。 當下世界充滿變數,動蕩不安,我們需要通過思考傳承才能最有效地把握經歷時間: 一種基於記憶的對過去的感覺,基於預期的對現在的意識,基於直覺的對未來的預感。 時間就是當下的延續和持久的流動。與自然合一並尋求幸福感的主題互為關聯,帶領我們進一步走入易經世界,尋找天人合一的哲學概念,並以此尋求自我和集體身心靈滿足,以及舒泰的生活態度。希望我們都有機會,在哲學、靈性、心理學和音樂時間生物學的交匯點感受幸福。

本文相片由作者提供