展覽的名稱是《一方水土》,靈感來自中國諺語「一方水土養一方人」;探索環境與人文之間微妙的關係。如果放在香港當代藝術的脈絡來看,它是關於藝術家如何在這片土地的養份中,孕育出他們的創作,以作品回應所處的時代。

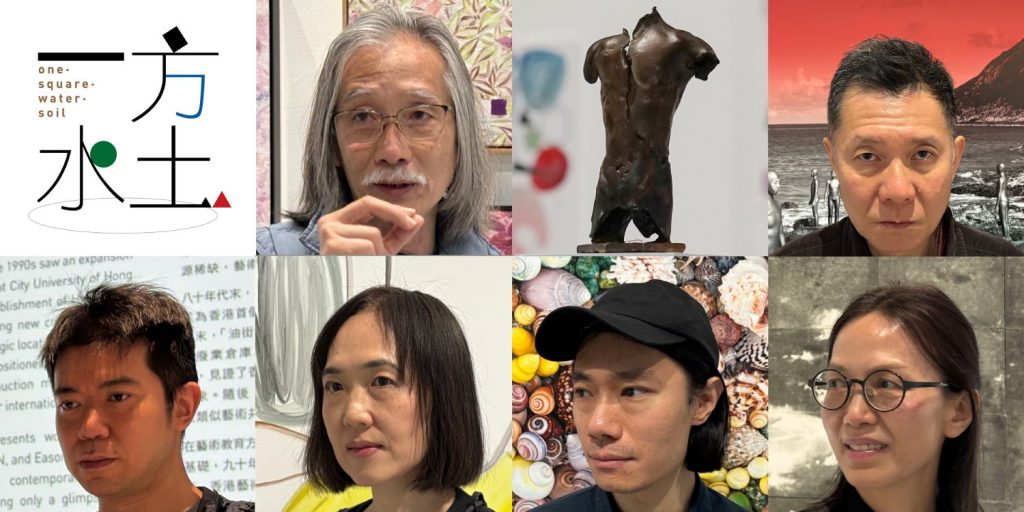

上(左至右):楊東龍、麥顯揚、朱德華

下(左至右):陳家俊、倪鷺露、曾家偉、黃麗貞

(左一)展覽標誌設計:倪鷺露

這個展覽意圖透過藝術家及其作品,勾勒出香港當代藝術的發展輪廓。展覽不追求如星雲般的密集呈現,而是聚焦於七位藝術家,以簡潔而有力的方式,展現展覽的核心議題與思考。參展藝術家包括雕塑的麥顯揚、繪畫的楊東龍與倪鷺露、攝影的朱德華與曾家偉、陶瓷的黃麗貞,以及機械雕塑的陳家俊。他們分別出生於1950至1990年代,展覽聚焦於七、八十年代和千禧年前後兩個時段。透過他們的作品,觀眾可一窺香港當代藝術的發展歷程與創作特質。

1970s–80s

七、八十年代標誌著香港本土當代藝術的崛起,那是一個充滿突破的時期,同時也是一個艱難的時期。那一代的藝術家一方面深受西方藝術影響,另一方面又渴望從本地文化中尋找屬於自己的聲音,展現出強烈的實驗精神。然而,當時的藝術市場仍處於起步階段,無論在展覽空間或經濟支持方面,藝術家們皆面對嚴峻的挑戰。

已故雕塑家麥顯揚正是1950年代出生,七、八十年代赴英國修讀雕塑,之後回流香港。他的創作體現了香港人文的意識形態──即本地人面對日常生活的思維方式和處世態度。展覽展出其12件作品,從內容上看,他很多的作品都與「人」有關,尤其是在香港生活的人的心理狀態(在困境中自我尋找幽默)。例如,老虎代表兇猛危險的,當中一件作品是人站在牠的背上卻神態自若,顯得從容安然。另一件作品則以馬為題,馬是香港賽馬文化的象徵,雕塑中的人物並非以英姿勃發的姿態策馬奔騰,而是滑稽地躲藏在馬腹之下,別具諷刺意味。

值得注意的是,他的作品體積都非常小,這正反映出當時藝術市場尚未成熟。當時的畫廊寥寥可數,而且作風都是偏向保守,不願推廣像他這樣的新銳與前衛藝術家。他經常自嘲地說:「我就是一直在做模型。」他在42歲時病故,那是1995年,因此現存的大型作品極為稀少。他的經歷為我們提供了理解當年藝術市場狀況的寶貴線索。

前:麥顯揚

後(左/右):朱德華 / 倪鷺露

展覽其中一個重點是探討「移居地」,楊東龍正是透過他的作品來打開這個話題。東龍是麥顯揚同期的藝術家,內地出生,年輕時來到香港並定居下來,他自學繪畫,活躍於80年代,也曾跟麥顯揚一樣經歷藝術市場尚在起步的時期,但從未間斷創作,至今仍非常積極。

他過往的創作題材都是以香港為背景,都是平民百姓或弱勢社群的日常;這次展出的則是2024年完成、關於香港常見植物的一系列作品,同樣與「移居地」的題目相關。

雖然東龍一再提醒:「畫是用來看,不是用來說的」,但這批作品的標題卻又泄漏玄機,這些植物都是外來的物種,像「鴨腳木」原生於澳洲、「鳳凰木」原生於馬達加斯加,「洋紫荊」則是無法自然繁殖的雜交品種;大約在1880年由一位傳教士在香港島薄扶林發現。

此外,他刻意捨棄植物的學名,採用香港日常的名字,如「臭草花」;甚至英文譯名亦採用其譯音,有時還帶點語法錯誤;東龍如此演繹:「這些名字是屬於這個地方。如果這些植物在其他地方,也有屬於當地的名字。」這組作品帶出的信息是:一種雙重歸屬感──無論是人還是植物,離開原生地之後,在新的環境裡會如何生存?會如何適應?這些問題其實也是香港幾代人的現實情況;背後的意涵,已不言而喻。

關於「移居地」的課題,是次展覽策展人兼藝術家朱德華以攝影為媒介延伸探索,跟麥顯揚和楊東龍一樣,朱德華很多作品也是以「人」為題材。自千禧以來,整個世界承接著數碼化與互聯網的衝擊,他的作品出現大量重複的人影,而他們的個性與姿勢已不再重要。這組作品確實跟遷徙和流動有關,藝術家關注的不只是地理上的移動,更想觸及文化、身份,甚至是我們如何在環境變化下適應和轉變。

作品的靈感來自藝術家對人類未來的想像,如果有一天,外星人移居地球,隨著時間的推移,他們受著環境的影響,外貌逐漸變得完全相同,沒有個體的差異。這個設定,其實也呼應著我們當下的世界,全球化的進程、數位科技的發展、社交媒體的普及,都讓我們的生活模式變得越來越相似,甚至長相、思考模式、行為方式都受著這些趨向的影響。在這樣的世界裡,身份又如何定義呢?獨特性還重要嗎?這些都是藝術家想讓觀眾去思考的問題。

另外,這次作品是一次視覺實驗,如果攝影是科技的產物,藝術家將繪畫的元素「介入」攝影的影像中:一撮熒光顏彩從左到右撕破畫面,讓場景不再只是「完美冷冰」的記錄,而是多了一層「人」的詮釋。讓觀眾在觀看時,有更多不同的感受和想像空間。

朱德華慨歎,他認識麥顯揚於80年代,故友臨別的不甘心仍縈繞在記憶中;千禧年後,香港藝術市場開始活躍,感慨故人未有機會遇上這段轉變。再看今天,香港已在全球藝術市場中佔有一席之地,而這種國際化的發展,對本地藝術家而言,既是挑戰,也是機會。

1990s – 2000s

關於繪畫,畢卡索曾說:「繪畫是另一形式的日記。」

藝術家倪鷺露的作品,有別於剛才幾位藝術家,她的創作完全來自內心世界的描寫,從過去到現在都是如此。她畫的是情緒,是生活的記錄。她的畫作從題材到處理手段,相對於楊東龍筆下的世界──無論是街景、人物,或室內外場景,她是刻意拋離寫實,更加著意自己的內在的狀態。以這次展出的作品為例,在創作初期,她的父親突患重病,病情急速轉壞;而在作品完成不久之後,父親便離世了。這組作品,正正反映了她在那段時期的情緒和無力感。

她的作品都是油畫。藝術家刻意以簡單的線條、柔和的色塊,以及極薄的顏料,用一種質感上的「輕」,去處理內心沉鬱的「重」。她喜歡圓形,據她記憶,畫圓形是一種本能;小朋友學畫時,第一筆往往就是圓圈。她也喜歡畫線,因為那需要一種非常平靜的心情;但那時的她情緒太焦慮,所以選擇用色塊,填上自己覺得舒服的顏色,像是一種過渡,一種幫自己走過不安時刻的方法。畫中不同的位置出現了很多人和肢體,因為她當時覺得「好難捱、好想逃走、好想搵到一個出口。」這樣的狀態,都湧進她的作品裡。

前:麥顯揚

後:倪鷺露

曾家偉跟朱德華一樣,以攝影為媒介進行創作。兩者的作品都是關注數碼生活模式,在互聯網和社交媒體已成了我們生活的日常,被演算法的推送下不知不覺沉浸其中,所有個體人格似乎都在數據中被重新塑造和定位。他的作品靈感源於對街市魚產品擺放的觀察。《地圖01》以人體內臟模型雜亂堆放,如魚市場中貨品被堆放的情景,它們的價值、身份被標籤。《掩體》則透過貝殼的密集堆積,呼應魚檔壓迫性的陳列。貝殼本是一種物種──在海洋中本有私密空間,卻在強制聚集中失去個體性,所謂私隱與公共界線也被消磨掉。

在技術上的處理,藝術家運用長焦距鏡頭壓縮畫面,使光影的反差等被消磨,影像中的物種變得扁平,只剩下顏色;而這些豐富的色彩,使攝影不再像攝影,而是錯覺上帶來繪畫般的效果。相對於楊東龍這次的油畫作品所使用的負像效果,(即攝影底片上的影像);作為畫家,楊東龍挑戰的是顏色在一種相反狀態下的呈現;創作過程中,他強調負像的顏色只是一種參考,畫面上的色彩則來自他記憶中的顏色與印象。有趣的是,兩位藝術家皆透過顏色來挖掘感知與記憶的深度,畫家利用負像顛倒視覺經驗,挑戰色彩的真實性,攝影家讓色彩主導畫面,淡化寫實細節。在不同媒介中,顏色不再只是現實的重現,而是情感與時間的載體。

前:曾家偉

後:陳家俊

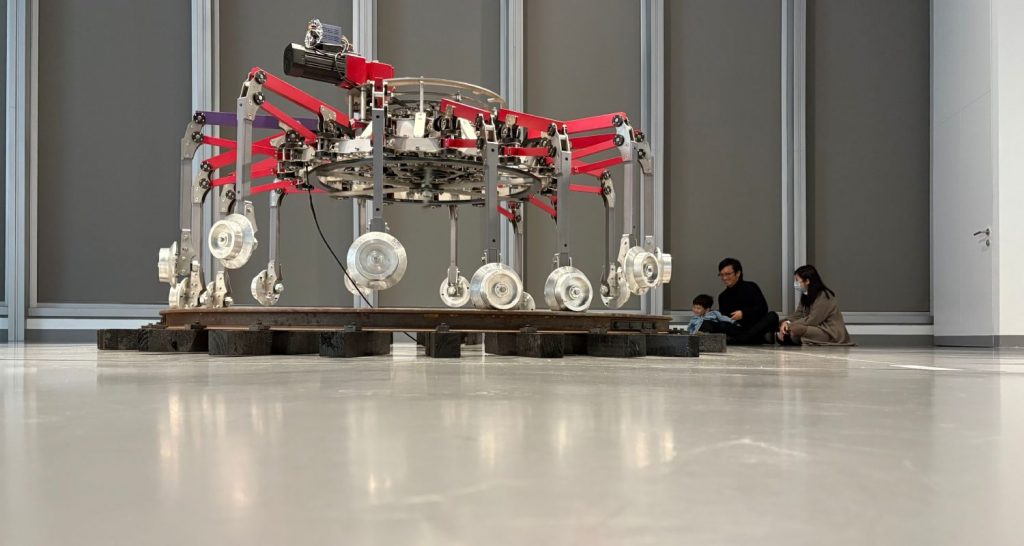

回應雕塑這一媒介,年輕藝術家陳家俊的機械作品,正如藝術家暨學者陳育強所形容,是一種「沒有皮膚的雕塑」;作品猶如一件去除了外殼的製成品,將內部機械構造坦然裸露於觀者眼前。這樣的呈現方式,恰與倪鷺露的創作互相呼應,同樣試圖將內在狀態完全打開,使觀者得以直視其深層情感與結構。

陳家俊的作品探索科幻與現實之間的邊界,機械與生命的關係。他的創作大量參考並展示了自動機械與機械鐘錶的設計元素,也參考大量動物的形體和運動結構,在這次展覽中呈現不屬於自然界的「機械生物」。

觀眾會被機械中的螺絲或齒輪或複雜的組件所迷惑,可是他期待被發現的是那一份創作的初心──那是來自童年的經驗,例如看動畫《天空之城》,或爸媽帶他去太空館看展覽,那是一種來自小孩對未知世界的好奇心。長大後,他用對機械的理解與技術,把這份童年的好奇實現出來。他希望,當小朋友站在他的作品前,也能重新發現那份屬於童年的驚奇與想像。

另一個耐人尋味的觀點,是陳家俊對作品「無用性」的強調。他以達文西為例:達文西當時設計的機械,不盡是具備實用功能的;然而五百年後的今天,他的機械設計與手稿,全世界依然以藝術的形式展示與推崇。達文西的重要,並不僅在於技術的實踐,而在於其創作背後所蘊含的思想挑戰,那些針對當時社會、哲思、人文與科學的深層探索與突破。

陶瓷藝術家黃麗貞的作品被安排在展覽的最後部分,與最前面楊東龍的作品,在題材上形成呼應。這裡展出的三件作品,都與香港有關。2018年颱風「山竹」襲港,威力之大,幾乎讓整個城市變天。《這天》描繪的是山竹來襲前一天的天色──9月15日下午5:30,出奇地美麗。那是一位朋友送她的影像,藝術家將陶瓷混合紙漿,以版畫技術實驗出畫作般的效果,使作品呈現出「紙」的質感,恰如一份儆醒的記錄。

而《黑水》與《南固紛陳》則更接近關於香港的研究。前者取材自薄扶林道水塘,那是香港首個供應自來水的水源地。今天那裡的一段清幽靜謐的行山小徑,仍然可以聽見地下水管傳出的水聲;是黑色的水,喻意著肉眼不可見,卻仍潛藏流動。作品使用黑土製作,正是呼應這看不見卻存在的流動。《南固紛陳》則以灣仔的古老大宅南固台為背景,那裡曾一度面臨拆卸。藝術家在南固台被圍封期間,採集附近原生土,與陶瓷原料混合後燒製成作品。作品上呈現的是1959年的灣仔地圖:北是皇后大道東,南是堅尼地道,船街與月街至今仍在,還有當年的唐樓建築,使這片土地與陶瓷展開一段彼此的故事。最新的消息是南固台已被正式認定為古蹟,未來將對外開放。這三件作品並列時,彷彿承載著某段香港歷史的痕跡。它們被刻意安置在展場的一隅,那似是一個可以停留、沉澱的空間,為整個展覽畫下安靜而深長的句號。

結語

儘管以上幾位藝術家的成長背景和創作歷程都不太一樣,但他們的作品之間卻有些微妙的交集,有時是碰撞,有時是呼應。他們透過自己的方式回應香港這個地方,無論是對文化、歷史,還是社會環境的思考,這些元素都滲透在他們的藝術語言裡。按策展人的寄語:「這裡展示的藝術家與作品,僅是香港當代藝術風貌中的一些點滴,我希望觀眾在看這些作品的時候,可以感受到這片「水土」如何影響藝術家的創作,也能在當中找到與自己生活經驗的共鳴;更期盼這次展覽能夠成為一個引子,引發更多人關注香港當代藝術,並共同探索這片土地上藝術發展的可能性。」

《一方水土》/ Almond CHU 朱德華(影片由「世藝」提供)

主辦機構:香港藝術發展局

展期日期: 08.03 – 13. 04. 2025

開放時間: 1200 – 1900 星期二至日開放、逢星期一休館

地點: SHOWCASE 香港黃竹坑業勤街39號Landmark South地下高層 (UG)