跨越時空傳承中樂,自然合一尋求幸福

中國音樂的未來既非對傳統的博物館式封存,亦非對西方的機械模仿,而是通過科技與哲學的雙螺旋結構,在量子層面與未來的世界音樂作跨時空對話。正如《易經.繫辭下》所言:「變動不居,周流六虛」。或許這正是中國音樂穿越時空的終極密碼——在永恆的變易中,守住文明振動的頻率。

主頁 » 表演藝術

中國音樂的未來既非對傳統的博物館式封存,亦非對西方的機械模仿,而是通過科技與哲學的雙螺旋結構,在量子層面與未來的世界音樂作跨時空對話。正如《易經.繫辭下》所言:「變動不居,周流六虛」。或許這正是中國音樂穿越時空的終極密碼——在永恆的變易中,守住文明振動的頻率。

2018年,竹韻小集的一場內部會議,促使《絃歌不絕》的意念開始萌芽[1]。2019年,《絃歌不絕》計劃在香港藝術發展局的額外活動資助下開展,自此至2022年的三年間,樂團在局方資助下進行了各類型的活動,包括講座音樂會及線上學堂。講座音樂會的主題由淺入深,從宏觀的早期粵樂風格,至微觀各家各派對粵樂風格詮釋的探討。線上講座因應疫情期間限制社交距離的措施而設計,內容包括線上講座及示範。排練廳變成直播室,現場演奏改為線上直播演奏,而主講專家的「觀眾」則為一台錄影機。雖然2020年至2022年間的疫情使所有原定的演出計劃擱置,但卻沒有使計劃的初衷止步。樂師及觀眾們仍然能透過計劃互相增益,觀眾可以從線上學堂中,以專題方式了解粵樂的文化意義,而樂師亦可以透過線上學堂的製作模式,深入研習粵樂各項專題及細節。以上三年間的活動,可説是在嘗試及改進之間跌跌碰碰地成長。更深入的構思及早期的活動內容,可回顧前文:《絃歌背後──香港早期粵樂復刻項目策劃人的筆記:反思與展望》。 2022年始,《絃歌不絕》迎來另一階段發展,包括兩個項目:(1)以「絃歌不絕──香港粵樂風格傳承及實踐」計劃獲得文化體育及旅遊局「第11輪藝能發展資助計劃」項目,以開展更全面的粵樂保育及傳承工作,;(2)以「香江雅韻‧絃歌不絕──嶺南音樂文化傳承及實踐計劃成果巡演」入選2023年度國家藝術基金「傳播交流推廣」項目,資助樂團兩大品牌節目:「香江雅韻」以及「絃歌不絕」到內地六個城巿巡迴演出。下文先回顧以上兩大項目的內容及當中的反饋,並從計劃的迴響及意見略述《絃歌不絕》對香港文化交流的意義。 從《絃歌不絕》(香港藝術發展局資助)到「絃歌不絕──香港粵樂風格傳承及實踐」(下稱絃歌藝能),以至「絃歌不絕──大中華區巡演」(下稱巡演),從本人作為策劃者的角度而言,項目的開展可説是一個層層推進的過程。在每個開展的項目中,我都帶着一個願望:我很希望對早期(民國時期)的粵樂風格有個概覽,在《絃歌不絕》開展時已是這樣想。在進行項目時所碰到的問題,包括「唱片復刻」的意義及價值,對「原真性」(authenticity)、「技藝承傳」(transmission)等議題的探討及實踐,都有機會在「絃歌藝能」的項目中得以實驗。 「絃歌藝能」項目內容分為三個階段。第一階段之「技藝傳承」,邀請本地粵樂名家[2]為樂師授課,研習粵樂樂曲,並分享當中的心得及親身經驗。樂師除了可以從中習得非學院派之技藝外,更可以從師傅的口述歷史和分享中,了解粵樂的發展背景及音樂特色之源起。第二階段之「唱片復刻」工作,選取十首具代表性的廣東音樂,各首樂曲復刻兩個風格迥異的版本,再加上一個當代演奏版本,合共三十個錄音,由參與項目的樂師默寫相關樂譜,在專家嚴格校對後整理為五線譜。以上的首兩階段均在內部培訓時期,於2023年年初至2024年9月進行。上述內容在接下來的階段抽取部分給香港演藝學院的學生研習。 第三階段之「傳承實踐」則為公開活動,並於2024年10月進行,與香港演藝學院中樂系以「粵樂節」形式合辦。除了為學生提供「廣東吹打」大師班及「唱片復刻」工作坊外,更舉行「研討會」及兩場公開音樂會。「廣東吹打」大師班邀請到來自粵樂世家的高潤權及高潤鴻先生,教授學生傳統鑼鼓點及合奏技巧,從每件擊樂的發聲原理至傳統鑼鼓點的運用及演繹,都在三小時的課堂中傳授予學生。「唱片復刻」工作坊由民族音樂學者徐英輝先生主持。徐先生為「唱片復刻」部分之顧問,全程監測項目內容,我們在眾多唱片復刻版本中精選兩個曲目:《秋水龍吟》[3]及《連環扣》[4],希望藉着《秋水龍吟》讓學生體驗傳統兩碼七音蝴蝶琴的演奏手法及音律,並了解「七律」的實際操作,令其他合樂之同學從中協調。《連環扣》則是演藝學生們十分熟悉之曲目,但本次所選取之復刻版本一反他們學習之「加花」[5]常態,而是以「精簡」、「骨幹」為主。以上的體驗均讓學生耳目一新,亦增進了他們對廣東音樂音聲的認識。此階段除了展示首兩階段之內部培訓成果外,更希望驗證實驗內容是否能有效地轉化及傳承,達至「師傅(老藝人)──樂師(竹韻小集)──學生(演藝學院)」的隔代連接。項目中的部分內容最後會整合為「粵樂承傳教材套」,當中包括:第一階段之「技藝傳承」內容──精選上課影片、師傅口述歷史及樂師感想。我們希望通過影片,把師傅之技藝錄製成檔,多次回看並進行模仿學習,樂師感想部分則通過側面描寫的方式,把上課的內容內化後再傳遞,從而使學習者從多個角度理解當中的學習內容。此外,將「唱片復刻」的樂譜及竹韻小集演奏之復刻錄音出版,供大眾研習之用。 以上成果同時獲得「國家藝術基金」支持,到內地六間音樂學院巡迴演出:包括上海音樂學院、中國音樂學院、天津音樂學院、浙江音樂學院、四川音樂學院及西安音樂學院。項目以「傳統樂種傳承」為課題,以講座音樂會的形式導賞早期廣東音樂風格,並提出相關研究方法,從中吸取各地專家之意見,希望此計劃能有拋磚引玉的作用,促進各地特色之地方音樂傳承及發展。此外,「絃歌不絕──大中華區巡演」亦一直同時進行。以上兩個項目於2022至2024年度間同步開展,巡演為「絃歌藝能」計劃提供了理想的實踐平台。在項目推行期間,我的工作形成了一個緊密的環節:由傳承課堂的學習、準備巡演講詞、排練,到實地表演、匯集專家意見,以至持續改良節目內容。各地專家在過程中提出了許多寶貴建議,不僅促進項目內容的優化和相關議題的深入探討,更激發我對「傳統文化」、「承傳」、「交流」這些文化關鍵詞的深層思考。 儘管粵樂是大灣區的共同文化瑰寶,但各地區在長期發展中均呈現獨特面貌:內地粵樂發展以學院派為主導,並以舞台表演為重心,同時有眾多民間樂社蓬勃發展,整體文化氛圍較香港更為濃厚。然而,香港的粵樂發展別具特色:除了學院派外,戲曲行業的粵樂演奏佔據重要地位,並使以西樂演奏廣東音樂的傳統得以延續。各地專家對《絃歌不絕》的「傳統文化承傳」理念表示讚許及認同,令我深切體會到本土文化特色的獨特定位及其重要性。以《絃歌不絕》計劃為例,項目的獨特性分別可以從以下層面中體現:首先是中西音樂元素的融合運用,為傳統粵樂開創嶄新的表現形式;其次是透過唱片復刻等方法對歷史文獻進行考據與重構,豐富了粵樂的音響面貌;最後在整體製作上,從曲目編排到舞台呈現,都展現我們對此課題研習的學術精神。在巡演的過程中,我最希望可以把項目中的研究方法傳播到各地院校,作為傳統樂種承傳的案例,希望能為中國文化承傳帶來一點新思考,絃歌精神遍地開花。 [1] 竹韻小集當時是香港藝術發展局之一年資助團體。 [2] 參與計劃之本地粵樂名家包括(排名不分先後):司徒紹、余其偉教授、駱慶兒、高秩群、陳鴻燕、譚寶碩、簡瑞勳、陳其湛、何耿明、陳國輝、趙慶雲、黃金成、招日威、杜泳。 [3] 1930 年代勝利唱片#56232復刻版。 [4] 1930 年代百代唱片#50665復刻版。 [5] 在基本曲調上加花音,使曲調更富變化的手法。

「菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物,何處惹塵埃?」六祖惠能的偈語,大眾想必耳熟能詳,但偈語背後的故事與含義,卻未必人人理解。東蓮覺苑製作的「原創佛典粵劇」《南粵禪僧》

文化體育及旅遊局(文體旅)局長羅淑佩在2024年12月18日的立法會會議上談及,「文體旅在二○二二年底開始就粵劇發展主要範疇向兩個與粵劇有關的諮詢委員會進行意見調查,委員普遍認為『編劇培訓』、『演員』、『拓展年輕觀眾』和『加強宣傳』,對推動粵劇發展至為重要和急切。」

這是一場打破邊界的創新實驗——既是一場真實的拍賣,也是一次充滿戲劇張力的表演。 跟一般的拍賣一樣,有提交競投, 並且是確實的交易。在拍賣會結束後,律師會與藝術家和成功競投者立即正式簽訂合約。

國光劇團與橫濱能樂堂共同製作《繡襦夢》是一齣大膽又具有想像力的實驗作品,呈現了以崑曲為基底,實驗性地加入日本傳統藝能的元素的碰撞成果。

進念.二十面體主辦的舞臺劇《唔講得》,由葉童、黃德斌、楊永德、李俊樂聯合演出,進念聯合藝術總監胡恩威改編並執導、陳善之監製。劇本改編自上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍的原著舞臺劇《不可說》,並首次將5.5G網絡技術融入劇場。 「《不可說》的靈感源於我對生活本質的認知與思考,特別是生活的日常狀態、命運的無常,以及人類的孤獨。」—— 喻榮軍 胡恩威沿著喻榮軍的思路,將劇情從生活的日常到生命的無常層層遞進,帶領觀眾進入迷路的劇場空間。整部劇時而懸疑、時而催淚、時而幽默,最終拼湊出一個荒誕而矛盾的世界。 日常中的裂縫:從問題開始 《唔講得》以多層次的敘事和細膩的情感鋪陳,帶領觀眾進入一個充滿矛盾與交錯的世界。劇情從一對醫生夫妻的日常對話展開,黃德斌飾演的腦神經外科醫生與葉童飾演的腦神經內科醫生妻子閒聊著日常,卻引發出二人對問題本質的爭論,在不知不覺間變成爭吵,如同我們在日常中也會不自覺地走向一個未知的境地,回頭不知自己為何走到這裡。 夫妻間的對話揭示了婚姻生活的平淡與破碎,也讓觀眾察覺到雙方潛伏已久的矛盾,無法溝通但每一秒都在對話的生活,成為二人間的核心張力。 李俊樂飾演的兒子以一名旁觀者身份遊蕩於父母之間,扮演著一個沉默的靈魂,仿似未被說出的情感與秘密。直至,楊永德飾演的大學舊同學董青雲突然來訪,打破了家庭的平靜,也揭開了這對夫妻掩蓋多年的謊言。 符號與隱喻:腦內科與腦外科 劇本以腦內科與腦外科作為重要的符號,象徵著人類的精神性(感性)與物理性(理性),並以女性與男性作為展演的方式,配合舞臺設計的人頭裝置,層層加深全劇的定調 – 意會與說穿。 「問題本身唔係問題,分析問題先係問題」 – 《唔講得》 全劇似乎關於三角戀,又似乎關於夫妻關係,又似乎關於親子關係,四個主要人物不斷「重啟」和身份變換。當你以為揭破真相時,原來又進入另一個遊宮,一種無法看穿的事實,以相同的故事元素重構再重構,回應著當代城市的現況,既難以說明,亦無須說明,只可意會而不可說穿,同時也揭示了生活的本質:孤獨與疏離。人們試圖以語言無限接近對方,卻發現語言的無力,惟有在語言之外才有接近的可能。 上半場:從笑話到真相 全劇上半場以線性敘事推進,充滿濃厚的日常氣息。角色之間的對話表現出生活的沉悶與重複,彷彿是對生活的無趣進行嘲諷。在對白呼吸之間,觀眾或能意會到導演鋪陳的笑點,以幽默反省自身的生活狀態,然而幽默之下卻是層層的苦悶。夫妻間綿密而短促的對白,圍繞「問題的問題」展開,呈現出一種繁瑣卻無意義的狀態,導演胡恩威則巧妙地利用這種沉悶感,為後續的劇情衝突和真相揭露奠定基礎。 隨著董青雲登場,夫妻的日常被徹底打破,他揭開了一個深藏多年的家庭秘密:夫妻始終生活在失去兒子的陰影之下。他們的兒子其實早已因車禍離世,中秋便是他的死忌,這轉折不僅震撼觀眾,也將角色的痛苦、矛盾與愛無情地拉到了臺前,讓觀眾從虛幻逐漸走向真實。 導演將兒子死亡的揭示放於中場休息前,葉童飾演的母親角色在得知真相後的情感釋放直擊人心,其表演將角色在幻覺與現實之間的掙扎刻畫得鮮活而生動,讓觀眾深刻感受到,劇中的「日常」其實早已被痛苦和謊言腐蝕。劇情結構在模糊與清晰之間反覆切換,讓觀眾在真相揭露時,才猛然感受到情感的重量,為下半場埋下伏筆。 下半場:在迷失跌宕中尋找方向 相較於上半場的幽默與日常鋪陳,下半場的劇情呈現出一種失控的狀態,充滿了碎片化的敘事與時空錯位,或許正如角色們的情感一樣,在生命的無常中迷失方向。 當觀眾以為劇情正在逐步揭露真相之際,導演卻選擇將整個敘事打碎。角色們在不斷重複的情節核心中來回穿梭——車禍與中秋節的團圓,一幕是兒子的死,一幕是母親的死,一幕是父親的死,一幕是所有人都陷入瘋狂的場景。這些情節交錯拼貼,構成了多重可能的現實與虛構,讓觀眾無法確定故事的真相。 導演刻意讓觀眾在下半場中迷路,藉此傳達現實生活的無序與失落感。每當角色似乎即將走向平靜與和解時,劇情筆鋒一轉,再次打破即將到來的安穩,將角色與觀眾一同拉回混亂之中。透過不斷重構的敘事結構,讓觀眾如同角色一般迷失於現實與幻想之間。 最後一幕以戲曲形式演出,背景音樂以弦樂突變為中式音樂,演員在舞臺間不停跳躍,對白夾雜戲曲的念白和唱腔,風格突變的荒誕表演揭示了所有角色其實身處精神病院的設定,回應了腦內科與腦外科的隱喻,也合理化了下半場的敘事碎裂感。導演以第一幕的臺詞「問題本身不是問題,分析問題才是問題」作結,似乎在暗示:問題無需被解釋,而生活的本質也無需被完全理解。所謂結局,其實觀眾也在思考是否身處另一場騙局,不過筆者亦認為好像不必尋找何謂結局,反而是透過這種碎裂意會城市生活,也呼應了角色們面對情感困境的無力感。 演員的表現:多重意涵的「唔講得」 《唔講得》的劇名蘊含多重意涵,不僅象徵夫妻之間無法言說的隔閡,也隱喻角色對真相的掩飾與逃避。四位演員在劇中交替展現不同的身份與情境,透過細膩的表演將「唔講得」所代表的多層次含義詮釋得淋漓盡致。 葉童的演技高度凝練,她在不同處境中展現出截然不同的情感層次,同時保持著角色內心的神經質與細膩轉折。無論是對兒子的幻想還是真相揭露後的崩潰,她都以精準的情感表達,讓觀眾深刻感受到角色在愛與失去中的掙扎,她不僅捕捉了角色的痛苦,更將其推向生命的無常與愛的多重可能性,並在荒誕的情節中找到秩序與情感的核心。 黃德斌以自然且細膩的表現,將丈夫角色的內心矛盾詮釋得絲絲入扣。第一幕中,他與葉童對白往來的層次感尤為突出,從不知所措到生氣,從無奈到沉默,逐步展現出男性角色面對生活困局時的煩厭與無力感。他對對白的控制與情緒鋪陳,顯示了他對角色心理的深刻把握,也足見其在影視界的深厚功力。然而,作為首次出演舞台劇的演員,他在舞臺走位、咬字和對白的掌控上仍顯得稍許生澀,特別是在首場演出中,對白偶有失誤,導致部分執行時間點(Cue點)未能完全準確,略微影響了現場的節奏感。這些細微的不足雖令人遺憾,但也彰顯了劇場團隊的豐富經驗,能迅速調整並維持整體水準。 獨特的演出:出色的音樂與略為生澀的演技

「我不是亞仙」,繡襦說。恍惚之間,行將就木的鄭元和問眼前「人」:妳為甚麼離開我?新編實驗崑劇《繡襦夢》就是這樣展開。

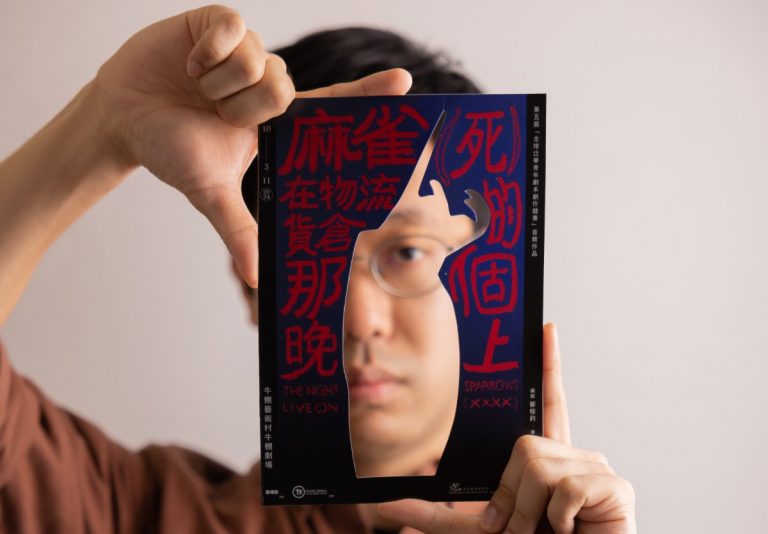

香港年青編劇鄒棓鈞(Alastor)憑劇作《麻雀(死)在物流貨倉的晚上》榮獲2021年第五屆「全球泛華青年劇本創作競賽」首獎,為第一個獲此殊榮的本地編劇作品。Alastor以斷裂的敘事手法編寫《麻雀》,安排演員分飾多個角色,於故事中切換不同身份,敘述五個不同的故事,創作一個讓觀眾感到疏離與魔幻的劇場空間。

香港演藝學院在7月19日及7月20日,舉辦了兩場交流音樂會。起初只看他們的宣傳,其實覺得音樂會非常神秘,因為能向購票者提供的資料並不多,只知道那是香港、柏林(德國)、與韓國演出者及藝術家合作的表演。而且一旦提及多媒體的演出,筆者只想到是一大堆天馬行空的新作品。