山中遊子:行山得創作靈感 以插畫說香港風物神話故事

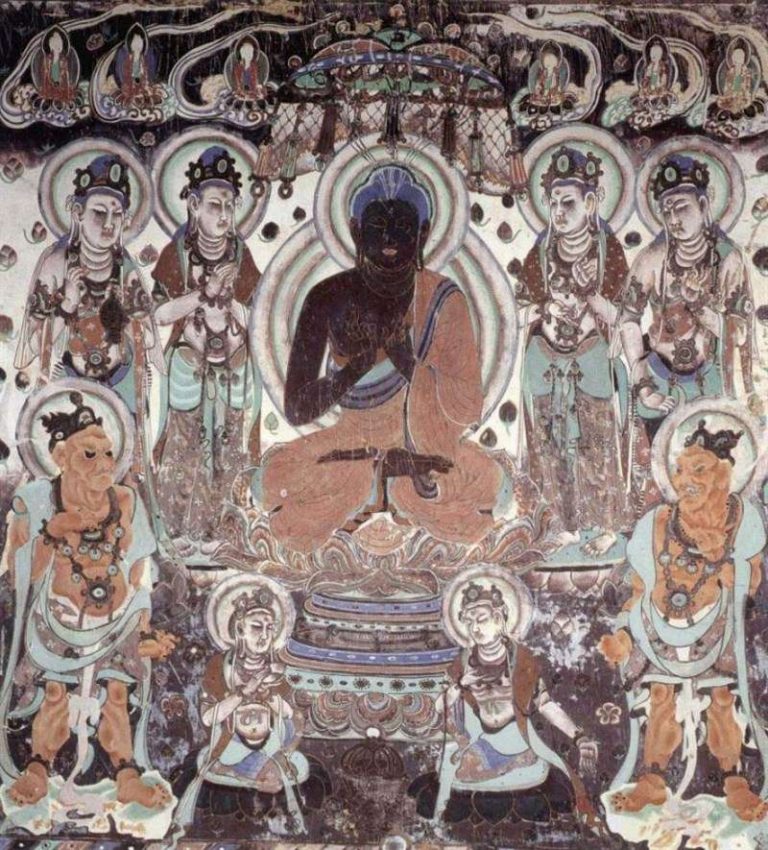

兩個男生因為喜歡攝影,到山野裡找題材而行山,他們在過程中愛上了行山,並且發現投入大自然的體驗原來是創作的靈感泉源,於是以「山中遊子」這個組合的名義開始了以影像為主的「自然藝術」創作,用攝影、設計、繪畫與寫作譜寫香港風物誌。 「山中遊子」將於本月舉行《山野禮贊作品展》,展出的一系列插畫作品以本土環境與歷史文化為依據,創造眾多的虛構人物,交織出獨特的想像空間,引領觀眾認識和審視香港過去與現在的風俗與物產。 兩位創辦人AM Renault和大宇是十多年前修讀設計的同學。現為動畫設計自由工作者的大宇說,他們的足跡遍佈港九新界的山野,他自己對大帽山一帶特別有情意結,因為那裡四通八達,很多時都會經過。「鐘意行山的原因,一是為了攝影而找題材,由去郊野廢墟攝影慢慢過渡到戶外攝影,過程中就是行山,自自然然愛上了這過程。另一原因是初投身社會面對好多壓力,上山攝影的艱辛,加上廣闊的景色能夠將自己抽離壓力,身心都感覺自由。」 行山見聞 變虛構神話 由純粹為攝影興趣開始,到後來又用插畫去表達行山的見聞和思考,兩人漸漸有感各自的創作都有著共通點——題材都與本土環境有關,以插畫呈現的角色設計,是本土物產或風俗的化身,他們把一眾角色交織起來成為虛構的神話,提供觀點讓大家重新審視環境的價值。 「山中遊子」畫的咬劍靈犬,靈感源自大澳的歷史文物無首石狗像,那是一個小神壇裡的神犬石像,因風化而只剩下半身的手腳部分 。「山中遊子」賦以想像,畫出盤瓠的神話,藉以窺探本土族群的淵源。據古籍記載 ,盤瓠是中國南方民族傳說中的神犬。大宇續說,「神話有多面性,其一是訴說族群的起源,維持人們的向心力。今天若要考究香港人的身份起源,討論大概都是圍繞客家蜑家等四大族群。大澳的石狗像風格上明顯有別於常見的觀音關帝等神像的風格,有說石狗像乃傳說中的盤王,即南蠻各族之源。」 圖片截自女青大澳文化生態綜合資源中心 咬劍靈犬 「山中遊子」筆下的角色並非所有都根據流傳的神話創作,如爬樹的孩子一圖是他們根據楓香這種植物而創造的,這亦是他們自創的虛構神話——–代入原始族群的視角,透過插畫去猜想和傳繹本土環境的內涵。作畫靈感源自一次行山時,聽到導賞介紹楓香粒果 即是中藥的「路路通」,令他們聯想到「煤炭屎鬼」,所以用了帶童趣的手法去說楓香的,結果畫了一個採集「路路通」的小精靈。 藝術創作 倡無痕山野 兩人於2012年聯合開設了「山中遊子」這個臉書專頁發佈創作。這個組合本屬玩票性質,沒有特定的目標或宗旨,早期多以攝影與寫作分享戶外活動的體驗和抒發感受,近年多了一點態度,提倡合理的戶外活動倫理,例如無痕山野,希望大家享受郊遊時尊重和保護大自然。 爬樹小孩 自言性格硬頸和喜歡用自己方式做事的AM Renault,於2015年又開展個人的《香港三百丘》計劃,目標是到訪香港每一個山上的三角網測站,結果他由2009年第一次跟家人到茅湖山行山,用了12年時間,今年四月以往灣北頂完結這個堅持。他用網上定位地圖畫出12年的足跡,也是一種創作。 兩人原先的想法是用繪本形式發表山野禮贊的作品,每幅插畫都寫好了一段篇散文配合,但經過考量還是決定先嘗試用展覽推出這一系列風土誌神話,希望大家在欣賞插畫的同時也細味背後的故事。 「山中遊子」怎樣看藝術與生活的關係? 「藝術與生活的關係是互為創造的,因為藝術的形式是無限的,前題是你要先有觀察,察覺後選擇用某種形式令它誕生,生活亦一樣,沒有觀察就沒有察覺,也即是沒有之後的選擇,生活就只是生存而已。」 [配合爬樹小孩的散文] 在現今科技提供的各種便利下,最大的諷刺莫過於人類不再懂得妥善照顧自己,須知道「現代」的生活模式僅經歷了約一個世紀發展而成,而人類的身體卻至少有數十萬年未曾改變過。相比起節奏迅速改變的現代生活,順應「天時」的生活才是人類本來的生活方式。 古時的中原群落已經開始掌握事物與生俱來的節奏,並將之輯錄成書教育大眾,如漢代的《淮南子.天文訓》中就有以下記載:「八月、二月,陰陽氣均,日夜分平,故曰刑德合門。德南則生,刑南則殺,故曰二月會而萬物生,八月會而草木死,兩維之間,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日為一節,以生二十四時之變。⋯」