價值形態塑成的史詩式之旅──策展人/藝術家導賞

在過去的幾十年裡,技術以極快的速度改變了我們與世界和人的關係。如果我們只專注於我們的日常生活所產生的變異,我們可能忽略了變化背後的基本動機。

在過去的幾十年裡,技術以極快的速度改變了我們與世界和人的關係。如果我們只專注於我們的日常生活所產生的變異,我們可能忽略了變化背後的基本動機。

隨着藝術與科技結合的世界性風潮,近年香港有粵劇製作嘗試將投影新科技與傳統藝術結合起來。鳳翔鴻劇團的《木蘭傳說》(2019首演,2020重演)和揚鳴藝術粵劇團的《子期與伯牙》(2021)用了比較前沿的投影技術,根據宣傳海報的描述,前者是「3D立體投影」,後者是「3D全息懸浮投影」。

《奉天承運》是西九戲曲中心小劇場的最新作品〔2022年10月19、20日公演,筆者看了首場〕,在日益重視「不同能力人士」權益和社會共融的環境下,由戲曲中心製作的節目把「通達共融」的理念帶入粵劇是值得支持的,只是其成效必須予以檢視,才能追求日後更美好的成果。

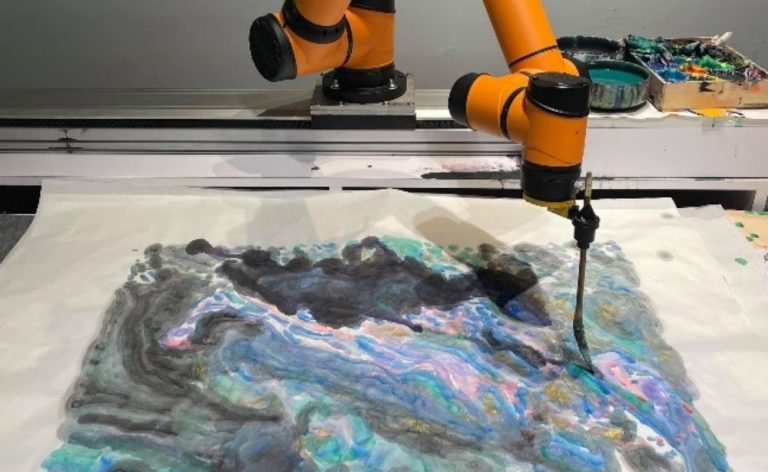

一個多月前(2022年8月13日),西九戲曲中心茶館劇場新節目「開心穿粵」正式公演,節目概覽重點宣傳「由人工智能程式操作的機械人與茶館新星劇團一起演出」的新猷。

邵志飛(邵教授)從上世紀60年代中至今,一直致力開創藝術與科技的對話,並深研「科技」(techné)的本質。我們訪問了邵教授,聽他現身說法,談談過往的藝術實踐,以及更重要的課題:藝術與研究的軌跡如何與今天的世界共同推移。

在小勇的感官體驗裝置和兩位舞蹈員短短45分鐘的作品中,我想起了星空,想起了黑夜中藍光泛現的海浪,想起了沙子與它們的餘溫。

日本漫畫《鋼之鍊金術師》中的主角擁有一隻機械右臂,而且擅長運用鍊金術。鍊金術師先是「理解」物質內在,然後將物質加以「分解」,「再構築」製成不同物品、武器,例如變出一支長矛從地面伸出來,又或者變出拳頭穿過牆壁襲向敵人。

走在天邊的幽谷,尋覓,停歇,等待。

前天,路過小公園,空氣裏透着草香的清新,相伴而行,籬笆牆下的杜鵑䕺,開着白花!

昨天,疫蔓的葉片,徐徐飄落,一片又一片,遮住祥雲,遮住暖日,一層又一層,蓋住慈愛,蓋住憐惜。

烏克蘭聯軍行動經美聯社發放圖片(截自Variety.com) 圖片來源: Reuters 在烏克蘭烽煙四起之際,奧斯卡影帝及電影製作人辛潘(Sean Penn)正身在烏克蘭拍攝紀錄片,記錄俄羅斯入侵的實況。不時有人評頭品足說他高調參與慈善項目是自我宣傳,但辛潘黙黙地在做他認為要做的事—–他在海地的地震賬災和重建工作,十年後才以紀錄片形式公諸於眾,他希望透過電影感染更多人以公民行動去回應世界上的人道危機。 去年11月,在烏克蘭與俄羅斯局勢升級,戰火如箭在弦的時候,辛潘便前赴當地準備開拍紀錄片,並與當地副總理和軍方會晤,又到前線視察。日前現身於烏克蘭總統新聞發佈會的辛潘透過聲明說: 「塗炭生靈,無數人心碎,已經註成粗暴的錯誤,如果普京不退讓,他將會犯下人類史上最可怕的錯。」辛潘說烏克蘭總統和烏克蘭人民此劇正表現出無比的勇氣,站起來捍衛原則,烏克蘭是擁戴民主之矛的尖鋒,如果美國人讓她孤軍作戰 ,就是失去了靈魂。 截自《衛報》: Citizen Penn紀錄片中一幕 海地賑災十年片段 整理成紀錄片 以演員身份為人熟悉的辛潘,向來敢於表達政見和積極支持國際人道救援工作,有人質疑他做慈善是為了出鋒頭。2010年海地發生黎克特制七級大地震,造成廿多萬人死亡,150萬人無家可歸。辛潘義不容辭到當地協助災民募集救援物資和緊急醫療服務,並成立了慈善組織 Community Organized Relief Effort (CORE) 為海地的賬災工作籌款,災後重建工作一直持續至今。 辛潘當時看到災區資源匱乏,醫生為傷者截肢時連麻醉劑也沒有,要用伏特加充當。他於是向有私人交情的委內瑞拉總統Hugo Chávez求助,結果獲襄助向海地醫院送贈幾萬瓶嗎啡。期間他找Don Hardy執導把海地的賑災過程拍成紀錄片《Citizen Penn》。耗時十年製作《Citizen Penn》於2020 年在Discovery Plus 頻道播放 (借經典電影《大國民Citizen Kane》

《紫釵記》和《香花山大賀壽》都是粵劇經典。前者由唐滌生(1917-1959)參考明代劇作家湯顯祖(1550-1616)的同名傳奇改編而成,1957年香港首演,至今仍是常演劇目。

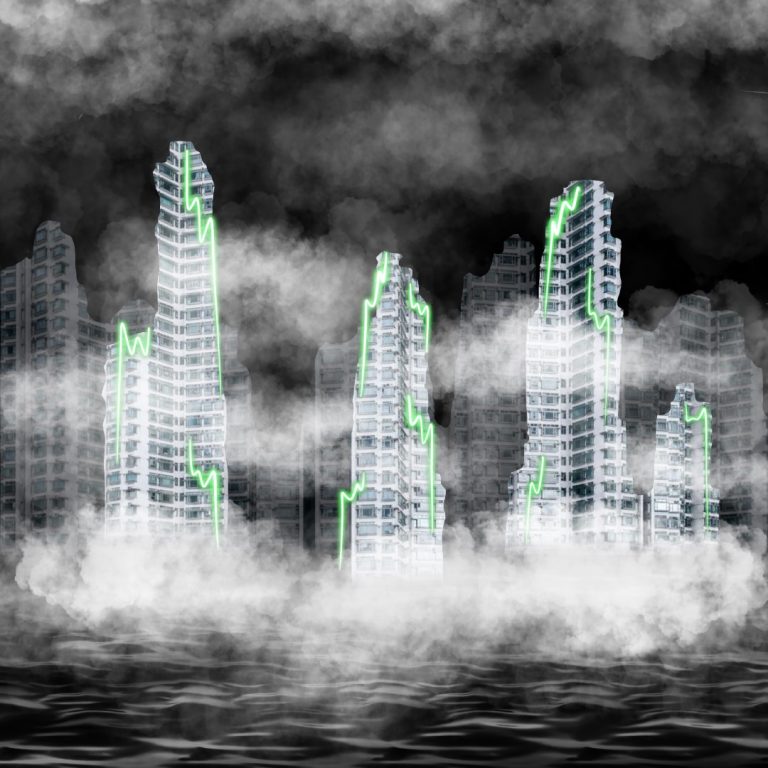

新藝潮於2020年8月推出一個名為「+VE/-VE」的展覽,展出四十多位香港藝術家回應疫情的創作。這些作品都是藝術家對當前處境的反思和感觸。鑑於疫情嚴峻,展覽分階段舉行,第一階段為網上VR展覽,第二階段的實體展覽則將在限聚令放寬後向公眾開放。 https://my.matterport.com/show/?m=U5W9R1TjB6Q&fbclid=IwAR1qDNtVzd8Daunl4zQK96Oy80

防疫措施未解,公眾活動,包括文藝活動也大大減少,我們與藝術之間也一樣保持著社交距離嗎?

窮則變,變則通香。香港多個藝術展的主辦單位隨機應變,利用網上會議和虛擬畫廊等技術,把展覽呈獻給觀眾。只要你留意,近月城中的藝術活動非常活躍,單在五月就有幾個盛事級的藝術展覽。