影評人羅卡自傳式紀錄片《聲影路》 側寫一代知識分子心路歷程

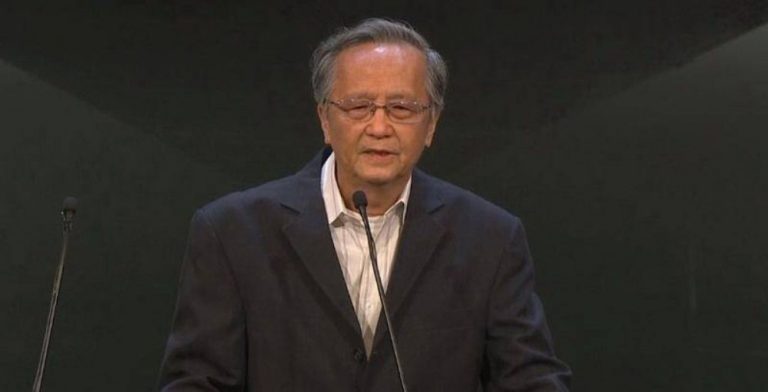

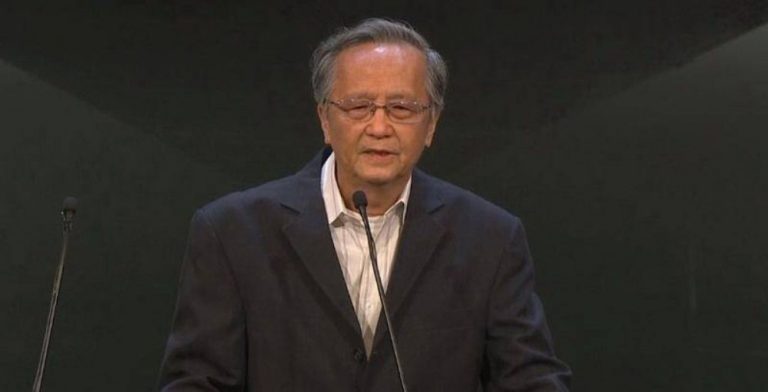

去年4月,第41屆「香港電影金像獎」將「專業精神獎」頒予影評人羅卡(本名劉耀權)和石琪(本名黃志強),以表揚他們的影評工作對電影業的貢獻。

去年4月,第41屆「香港電影金像獎」將「專業精神獎」頒予影評人羅卡(本名劉耀權)和石琪(本名黃志強),以表揚他們的影評工作對電影業的貢獻。

中文大學逸夫書院駐院心靈導師常霖法師每年策劃不同活動讓學生參加,包括攝影、煮食,以至武術,從不同角度開導年青學子,為他們注入正能量。

談到近年香港由新導演創作的寫實小品電影,網上最近流傳一個形容,指這些作品像昔日香港電台(下稱港台)拍攝的《鏗鏘集》,關注社會議題,手法以寫實為主,固然有可取之處,但論類型、格局和風格,無疑有其局限,不夠多元。

電影一開始,觀眾隨着主觀鏡頭步上蜿蜒的螺旋型樓梯,走上天台,然後見到男孩的背面,他坐在天台的矮牆上,背向觀眾,面向遠處灰白而筆直的高樓,縱身躍下。

一部電影如果叫好叫座,片商期望拍攝續集,票房會較有保證,是合理不過的盤算。這種情況在昔日港產片全盛時期尤其「瘋狂」,例如著名編劇文雋就曾多次在訪問中提及,由他編劇的《古惑仔之人在江湖》(1996年,即《古惑仔》系列第一集)於該年1月底的農曆新年前檔期上映,票房意外地十分理想。

在2023年尾、2024年伊始最受人注意的港產片,毫無疑問是《金手指》:宣傳標榜這部電影是梁朝偉和劉德華繼《無間道III》(2003年)後、20年來的首次合作,更有傳《金》片的製作開支高達3.5億元,引人注目合理不過。

記得1980至1990年代,喜好攝影的人被稱為「發燒友」。隨著攝影觀念及器材的進展,後被雅稱為「攝影工作者」。

紀錄片《尚未完場》自今年4月在香港國際電影節放映後,幾個月來先後在不同的大學,社區,以及港島的高先戲院等作有限場次的放映,可以說幾乎場場爆滿,叫好又叫座。

過去10年,香港電影市道疲弱,反而更多有心人為「言志」而拍電影,著重帶出訊息或分析社會問題。露宿者、精神病患者、失明人士、少數族裔、外傭、清潔工人等弱勢社群近年都成為了電影題材。